今年もアウトドアショーの季節がやってきました。

というわけで行って来ました。

今回は3回に分けてレポートします。

Table of Contents

いざ幕張へ

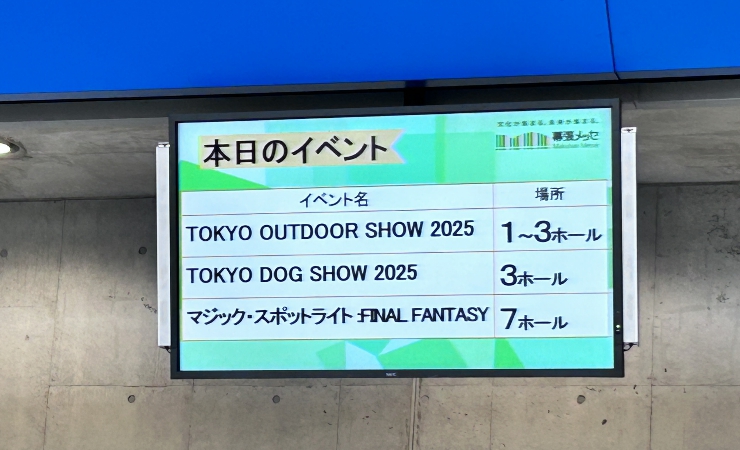

今回のアウトドアショーは6月27日(金)から29日(日)までの3日間開催されます。

金曜日は業者デーなのですが、一般の人たちも特別入場券を入手すれば14時から入場できます。

土日は混み混みだと思われるので、金曜日に行きましたよ。

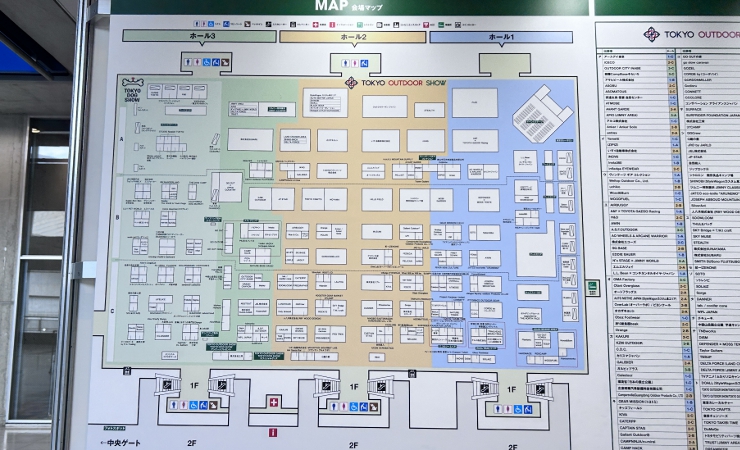

今回は3つのホールを使用して開催されています。

日本老年学会の総会もやっているようです。

老年学会って何をするんだろ??

その会場を横目で見ながらホール1のエントランスに向かいます。

13時40分頃に着いたのですが、既に100名ほどが並んでいました。

入場者には“ニッシン カレーメシ”がプレゼントされました。

ふーむ…キャンプ場で食えってか?

しかしこの理由は入場後に判明します。

カレーイベント!

入場するとどこからかスパイスのいい匂いが…

なんと、会場でカレーのキッチンカーがずらりと並んでいるではありませんか!

「東京カレーサロン」というイベントのようです。

出店していたのは以下のカレーショップ。

・地産地消Cafe & Bar Cluster

・カリガリ

・カレーショップ初恋

・CURRY&NOBLE 強い女

・SPICE GATE

・ShoCurry&手打ち蕎麦仁八

・Spice and Vegetable 夢民

・Spice Meeting

・Hi,spice

・wacca

海浜幕張駅で蕎麦を食べてしまったことを激しく後悔しました…

広い食事スペース。

あー、なんで蕎麦なんか食っちゃったんだろ…

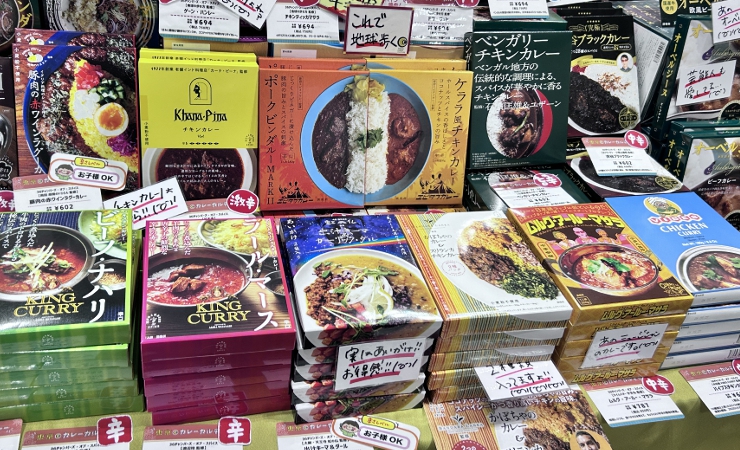

さらに多彩なレトルトカレーの展示即売もやっていました。

P-COTテント

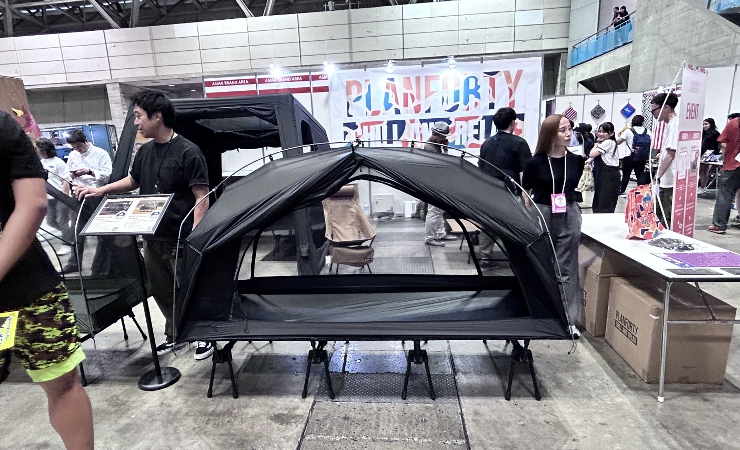

これらは韓国の「PLAN40」というメーカーの製品です。

最近「タープ泊」が注目されていますが、このコットなら蚊に刺される心配がありません。

5050WORKSHOP

5050WORKSHOPは横須賀の会社。

色々なジャンルのアイテムを開発・販売しているようです。

多彩で個性的なアイテムが揃っています。

MINIMABASEにMINIMALightを差し込んで点灯すると木材の間に挟み込んだアクリルが優しく光り、間接照明としてもいい味を出します。

今回のアウトドアショーではランタンの展示が多かった気がします。

参入がしやすいGEARだからでしょうね。

LLBean

何故かブーツ型の車が…

スタッフによればこの車で会場まで走ってきたそう。

ドライバーはさぞ恥ずかしかっただろうなぁ…

サバティカル モーニンググローリー Synthetic

大胆に開口した大型フロントパネルが特徴の2-4人用シェルター。

フロントに3本のサブポールを入れることにより、前方の空間を大きく確保し、圧迫感のないリビングスペースが特徴です。

開口部にはメッシュウォールが付いているので虫の侵入を防ぐことができます。

シェルターはメッシュウォールが必須です。

これがないと夏場は”タープ”としての用途に限定されますからね。

シェルターを購入する場合はメッシュウォールがあるものにしましょうね。

COODY

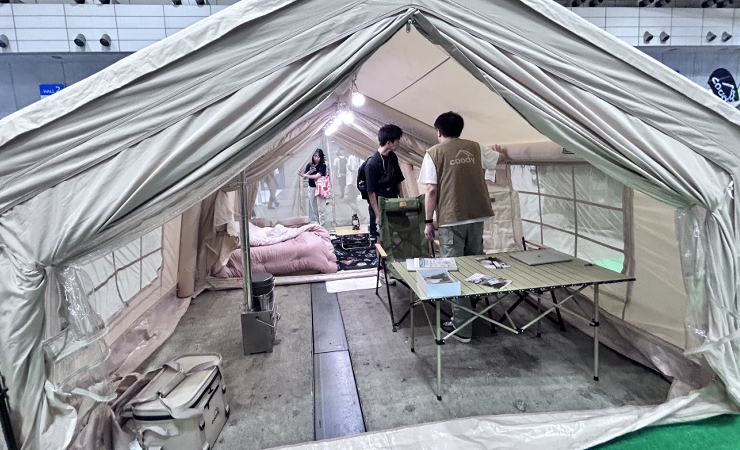

coody(クーディ)は2022年に韓国にて創業したアウトドアブランド。

今年の3月に日本法人を設立しています。

今回展示してあったのは“Fortress 21”というエアテント。

このテントはタープとしての仕様はもちろん別売のウォールをつけることでシェルターとして使用できます。

また、前後の延長シェードは車に被せることでカーサイドタープにもなり、使用の幅を広げています。

このエアポンプが付属しているということですが、夏場はテントを膨らますのは汗だくだろうなぁ…と。

エアテントFamilia。

家型のファミリー向けエアテントです。

かなり本格的な家型ツールームテントですが、私はどうもこのタイプのテントはエアー漏れの心配があり好きではありません。

ましてやこのサイズだとしっかり張り終わるまで時間が掛かるし汗だくになる。

普通のテントならとうに張り終えて別のことができるのではないかなぁ。

電動ポンプもありますが、それはそれで購入に費用がかかるし…。

ヴィンテージ アウトドア GEAR

ヴィンテージGEAR好きにはたまらないコーナー。

年代物のランタンを中心に展示されていました。

コールマンのビンテージツーバーナー、モデル5409。

1950〜1960年代にWichita, Kansas(ウィチタ・カンザス)にて製造された、アルミの質感と赤いツマミが印象的なツーバーナー。

無骨でシンプルなデザインが魅力です。

ただし、アメリカ規格のガス缶仕様のため、日本の一般的なCB缶をそのまま使うことはできません。

CB缶を使用する場合は、別売りの変換アダプターが必要です。

中央の真鍮製のランタンはDIETZ社が1907年頃に消防車用に製造した DIETZ『KING』FIRE DEPTです。

100年以上前の真鍮製アンティークオイルランタン。

このタイプのランタンは構造がシンプルなので物理的に壊れていなければ何年経っても普通に使えます。

マニアには垂涎モノのアイテムですね。

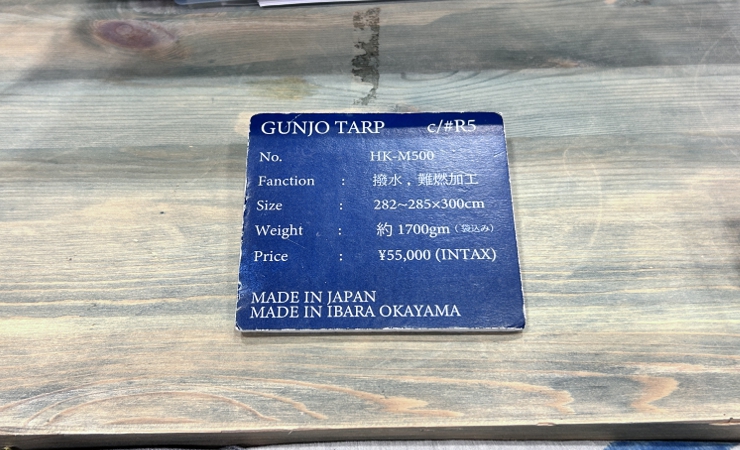

GUNJO TARP

岡山県の井原市にあるジーンズ工房で作られたタープ。

会場ではミニチュアが展示してありました。

素材は「綿ナイロン インディゴテントクロス」

これは縦糸がインディゴ染めの綿、横糸がナイロンのフィラメント糸を使用した平織のテントクロス。

すべてコットンではタープとしての強度が不足すると同時に重くなる。

逆にすべてポリエステルやナイロンにするとインディゴ染めが出来ないし、どこにでもある。

さらに焚火の近くで使えない。

これらそれぞれのメリットデメリットを相殺するために、「縦糸を綿、横糸をナイロン」の素材になっています。

形状はシンプルな約3mのレクタ(スクウェア)タープ。

しっかりとした撥水加工がされており、いわゆるTC素材と同じ耐水性があるとか。

このストーンウォッシュ加工されたタープはフィールドで目立つし”映え”ますね。

エルフ ミオ(いすゞ)

経済的なディーゼルエンジンを搭載し4ナンバーサイズに収まる「エルフ ミオ」

現行普通免許で運転することができる車両総重量3.5トン未満で、車体は全長4.7m×全幅1.7m、平ボディなら全高2mという小型貨物車(4ナンバー)枠内に収まるトラックです。

今回のショーでは、いすゞA&Sが開発した「エルフミオ・クロスコンセプト」「エルフミオ・スペースキャブ特別仕様車」のコンセプト車両2台とキャンピングカー「トラヴィオ・エクスペディションストライカー」が出品出品されていました。

普通免許で運転できるトラックなので、今後この車をベースにキャンピングカーもどんどん出てくるでしょう。

期待できます。

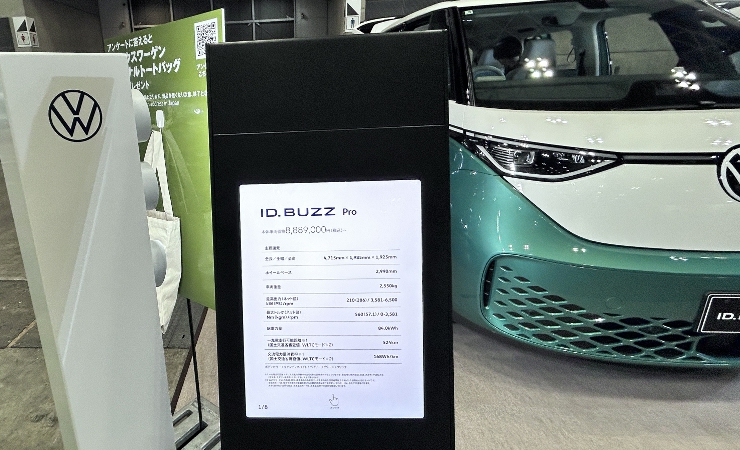

ID BUZZ(VW)

お!もしかして懐かしのVWType2の復活か?と思っちゃいました。

私はVWType2の車中泊仕様車に憧れがあり、もしそれが復活するのなら今後の立ち回りが色々変わってくるなぁと瞬間的に思いましたが、流石にこの時代それはないかぁ。

しかしType2の遺伝子を受け継ぐフォルム。

残念なのはEVであること。

まあ、この点は賛否両論あるでしょうけど…

ただ一つ言わせてもらえばヘッドライトは丸型一択でしょ!

RotopaX カラーコンテナ

アメリカで特許取得済みの3層ロト成形プロセスで製造された樹脂製の携行コンテナ。

アメリカでは、規格さえクリアしていれば樹脂製の携行タンクでもガソリン等可燃性の高い危険物の運搬が可能で、入れるモノによって容器の色が指定されているそう。

しかし日本においては「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬は禁止されているので水タンクという用途に限られます。

結構いい値段だなぁ。

ジムニーやJeep、ランクルなどの車の後ろに固定できるのでちょっといい感じ?

ほりにし

アウトドアスパイスの「ほりにし」ブースです。

最近はスパイスだけではなく、いろいろなアウトドア向け調味料をリリースしているようです。

ホリネーズ。

なんともいいネーミング(笑)。

ホリネーズは、単にほりにし×マヨネーズを混ぜ合わせただけではなく、スパイスの強さに負けない濃厚なマヨへのこだわりと、大粒マスタードのつぶつぶ食感までプラスされているらしい。

公式サイトではホットサンドにも合うらしいので、ちょっと買ってみようかなと思います。

hinata

最近環境に優しいことから注目されているバイオエタノール。

この燃料を使用するバーナーの人気がじわじわ向上しているらしい。

その理由は

・面倒な準備や片付けの手間がほとんどなく、自宅やフィールドで炎を楽しむ事ができる

・燃焼時にイヤなニオイが発生しない

という点にあるそう。

今回「キャンプに関するさまざまな情報を発信するサイト「hinata」とアイデアあふれる製品でキャンパーに人気のブランド「Wee!HuB」がコラボして開発したのがこの『バイオエタノール ポータブルストーブ』です。

円柱をベースとしつつコンパクトにまとめられた本体。

内部にはグラスウールが入っており、ここにバイオエタノールを注ぎライターで着火するだけ。

消火は木製の蓋を被せることで行います。

上に突き出た日本の五徳は高さが自由に変えられるので、微妙な火力調整が可能です。

さらに調理ばかりではなく、インドアで青い炎を楽しむことも可能。

これ、いいなぁ。

まとめ

今回のアウトドアショーでは新しいブランドやメーカーの参入が目立っていました。

また海外のブランドも多くブースを展開しており、アウトドアブームは去ったけれどもカルチャーとして定着したという感を強く持ちました。

次回はショーのレポートの第二弾です。

最後まで読んでいただきありがとうございます。